L’amorçage : une fenêtre sur l’organisation de notre cerveau !

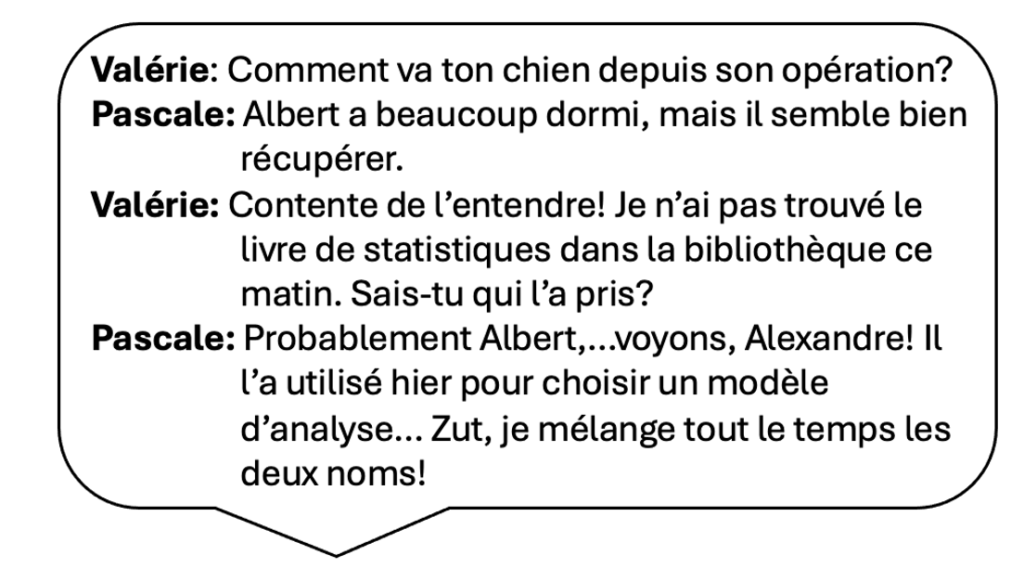

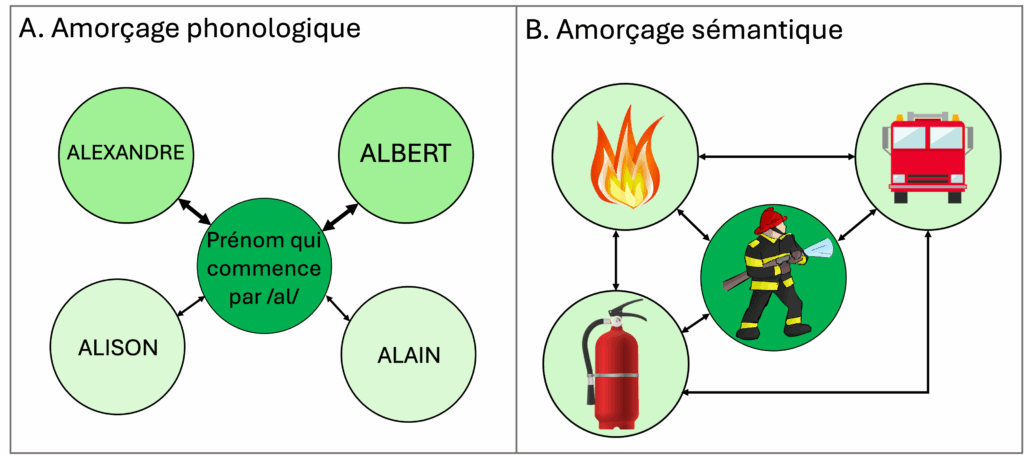

Vous reconnaissez-vous dans ce genre de situation cocasse? Dans ce contexte, un effet d’amorçage phonologique a eu lieu : puisque les premiers sons du mot Albert et Alexandre sont les mêmes, il peut arriver au cerveau de Pascale d’activer le mauvais mot !

Prenons un nouvel exemple. Lisez attentivement la phrase ci-dessous :

Les pompiers ont réussi de justesse à éteindre le _______.

Avez-vous involontairement pensé au mot « feu » après avoir lu cette phrase? C’est encore un effet d’amorçage ! En effet, le mot « feu » est très fortement associé aux mots « pompier » et « éteindre ». On parle ici d’un effet d’amorçage sémantique, basé sur une association de sens, plutôt que sur une association de sons.

Ces manifestations sont révélatrices de la manière dont nos connaissances des mots et des concepts sont organisées dans notre cerveau. En effet, ces informations sont organisées en vastes réseaux complexes d’items reliés les uns aux autres. Lorsqu’un item est activé dans notre cerveau, d’autres items partageant des caractéristiques communes s’activent à leur tour, formant des chaînes d’activation d’intensité variée (figure 2).

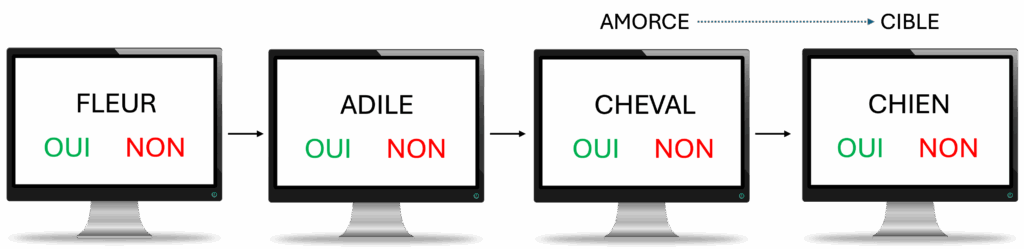

À partir du XXe siècle, de nombreuses études scientifiques ont démontré l’existence de l’effet d’amorçage, entre autres à partir de tâches de reconnaissance de mots avec amorçage. Ces tâches consistent à lire ou écouter des séquences de mots ou de pseudo-mots [1], puis à indiquer le plus rapidement possible si le mot est réel ou non (généralement en appuyant sur un bouton) (figure 3). Certains des mots présentés sont associés: dans ce contexte, le premier mot présenté est appelé « l’amorce », alors que le suivant est appelé « la cible ». Un grand nombre de ces études démontre que les mots précédés d’une amorce sont reconnus avec une plus grande précision et plus rapidement que les mots sans amorce.

Ces résultats mettent en lumière la manière dont est organisé notre lexique mental, c’est-à-dire l’ensemble des mots que nous connaissons et gardons en mémoire. Chaque fois que nous parlons, lisons ou entendons des mots, nous accédons à notre lexique mental pour reconnaître et comprendre les mots. Les résultats des études sur l’effet d’amorçage suggèrent que le lexique mental ne serait pas qu’un simple dictionnaire rangé par ordre alphabétique. Il agirait plutôt comme un moteur de recherche interne : dès que nous pensons ou que nous sommes exposés à un mot ou une partie d’un mot, notre cerveau active automatiquement des suggestions, un peu comme Google qui suggère différentes options lorsque nous commençons à taper des mots pour effectuer une recherche.

Ces conclusions peuvent s’appliquer à différents types de représentations mentales; en effet, un grand nombre de formes d’amorçage a été découvert :

- L’amorçage phonologique: basé sur le partage de sons de la parole

- L’amorçage sémantique: basé sur le partage de sens

- L’amorçage orthographique: basé sur le partage de lettres

- L’amorçage morphologique: basé sur le partage de racine et d’affixe, comme dans int-érieur et int-erne, ou dans march-e et march-ait

- L’amorçage visuel : basé sur le partage de caractéristiques visuelles (p. ex. dans une tâche de reconnaissance d’objets, une image de chaise peut faciliter la reconnaissance d’une image de table)

- … et encore d’autres !

De plus, un grand nombre de variables influencent l’ampleur de cet effet. En voici quelques-unes:

- La similarité : plus l’amorce est similaire à la cible, plus la cible sera activée rapidement.

- L’intervalle de temps entre l’amorce et la cible: après un certain temps, l’effet d’amorçage s’estompe.

- La fréquence et l’exposition: les mots fréquents sont généralement amorcés plus rapidement que les mots rares. Par exemple, si l’on vous demande de penser à un mot qui commence par la syllabe « ta », vous risquez d’évoquer le mot « tapis » beaucoup plus rapidement que le mot « taphonomie », à moins d’être archéologue ! Notre exposition quotidienne à différents mots a donc un impact sur la façon dont notre cerveau les emmagasine et les utilise !

Comme mentionné précédemment, l’amorçage peut parfois nous jouer des tours quant au choix de nos mots. Par exemple, lorsque Pascale veut nommer Alexandre, il lui arrive d’activer automatiquement le mot Albert, un autre prénom qui présente des sons communs et qu’elle utilise fréquemment au quotidien. Ainsi, il faut parfois que son cerveau « inhibe » (en d’autres mots, « désactive ») le prénom amorcé qu’elle ne souhaite pas produire. Cette capacité est appelée inhibition et consiste à freiner ou bloquer une action, une pensée ou une réaction automatique. Cette capacité requiert un effort cognitif; cet effort cognitif augmente avec l’âge.

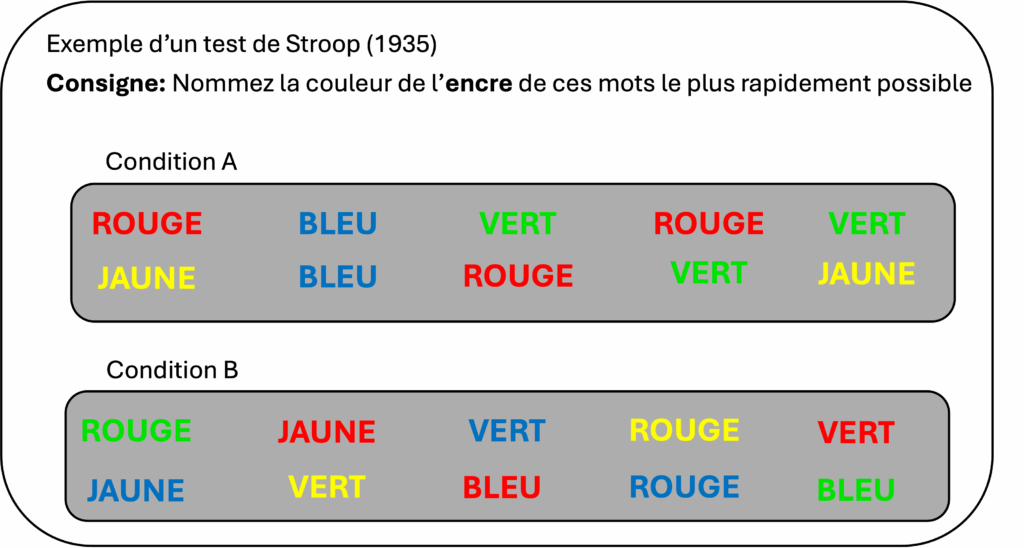

Au laboratoire, nous étudions l’inhibition chez les personnes jeunes à âgées, ainsi que chez les personnes musiciennes et non-musiciennes (consultez : Projet Piccolo en images et Nouvel article scientifique sur les liens entre la pratique d’activités musicales et les fonctions exécutives pour plus de détails sur le sujet). La tâche de Stroop est un exemple classique de tâche d’inhibition. Vous pouvez l’essayer dès maintenant à la figure 4.

Avez-vous noté que la condition B vous demandait plus de concentration? Avez-vous parfois hésité ou commis des erreurs? Votre lecture était-elle ralentie? Dans cette tâche, la couleur de l’encre amorce le nom de la couleur (p. ex. l’encre rouge amorce le mot « rouge »). Dans la condition A, l’encre et le nom de la couleur sont congruents, ainsi l’amorce accélère le traitement du nom de la couleur, nous permettant de lire très rapidement. Dans la condition B, la couleur de l’encre est incongruente avec son nom, ce qui crée une forme de compétition d’items activés dans notre cerveau. Des efforts supplémentaires sont ainsi nécessaires pour « bloquer » le nom amorcé et sélectionner la bonne cible.

Quelles sont alors les utilités de l’amorçage? Outre le fait de nous jouer des tours, ce type d’organisation cérébrale nous permet de traiter plus rapidement certaines informations, ce qui offre de nombreux avantages.

Par exemple, l’amorçage soutient la compréhension de toutes les conversations de la vie quotidienne. En effet, la parole est un flux très rapide, complexe et continu de sons qui serait difficile à traiter rapidement et efficacement sans le bénéfice de cette « pré-activation » quasi automatique des mots associés. Dans l’exemple « les pompiers ont réussi de justesse à éteindre le…. », vous pourriez avoir été distrait durant l’écoute du mot « feu » mais tout de même poursuivre la conversation normalement, puisque votre cerveau aurait déjà activé/prédit le mot final, et ce, avec très peu d’efforts.

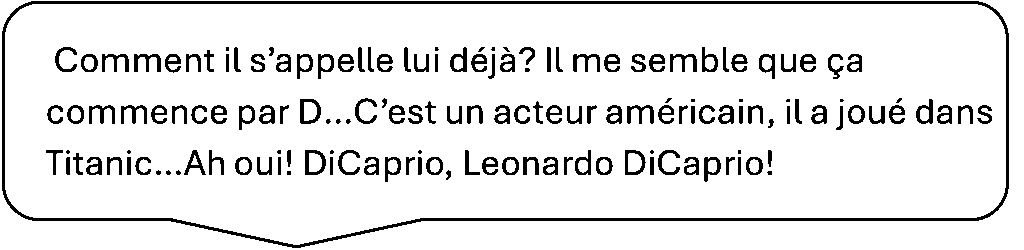

L’effet d’amorçage est également utile lorsqu’une personne cherche un mot dans sa tête. On appelle ce phénomène « anomie », ou plus communément « avoir un mot sur le bout de la langue (pour en savoir plus, consultez notre article à ce sujet : Bout de langue).

Lorsque cela se présente, il est possible de fournir des indices (qui sont en réalité des amorces !) pour retrouver l’accès au mot complet dans sa tête. Il est également possible de s’indicer soi-même, en activant les caractéristiques connues du mot ou du concept. Voici un exemple :

Cette technique de récupération des mots peut être utilisée par les parents ou les enseignants pour aider un enfant à se souvenir d’un mot récent appris. Elle est également enseignée aux personnes présentant des difficultés importantes à trouver leurs mots, en lien avec une atteinte développementale (depuis l’enfance) ou acquise, par exemple en contexte d’aphasie post-AVC ou d’aphasie primaire progressive (pour en savoir plus, consultez ces articles : Formation sur l’aphasie et L’aphasie primaire progressive).

En conclusion, l’effet d’amorçage offre une fenêtre sur l’organisation de notre cerveau, cet ensemble de réseaux dynamiques qui nous permet d’activer spontanément des mots et des idées liées. Ce mécanisme, bien qu’il puisse parfois créer des confusions ou des situations cocasses, a de nombreuses applications essentielles : il soutient la compréhension et l’apprentissage, facilite la recherche de mots, et peut même être mis à profit en éducation et en orthophonie.

Références:

Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological Review, 82, 407–428.

Heyman T, Hutchison KA, Storms G. Uncovering underlying processes of semantic priming by correlating item-level effects. Psychon Bull Rev. 2016 Apr;23(2):540-7. doi: 10.3758/s13423-015-0932-2. PMID: 26335412.

Meyer, D. E., & Schvaneveldt, R. W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of a dependence between retrieval operations. Journal of Experimental Psychology, 90(2), 227–234. https://doi.org/10.1037/h0031564

Neely, J. H. (1977). Semantic priming and retrieval from lexical memory: Roles of inhibitionless spreading activation and limited-capacity attention. Journal of Experimental Psychology: General, 106(3), 226–254.

Ouyang, M., Cai, X., & Zhang, Q. (2020). Aging effects on phonological and semantic priming in the tip-of-the-tongue: Evidence from a two-step approach. Frontiers in Psychology, 11, Article 338. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00338

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643-662. https://doi.org/10.1037/h0054651

Tulving, E., & Schacter, D. L. (1990). Priming and human memory systems. Science, 247(4940), 301–306.

Lectures suggérées:

- Nouvel article scientifique sur les mécanismes cérébraux impactant la production de la parole lors du vieillissement

- Les mécanismes physiopathologiques de la presbyacousie

- Entrevue radio sur le chant avec Pascale Tremblay 🎙️

- Comment fonctionne le cerveau humain ?

- Les neurones

- Les fonctions cognitives

- Chocolat et fonctions cognitives

- Autoroutes neuronales

- Vieillissement et volume cérébral

- La fonction parapluie

- Conférence sur la neurobiologie du langage

- La profession d’orthophoniste

[1] Les pseudo-mots sont des suites de lettres ou de sons qui suivent une structure plausible d’une langue mais qui ne correspondent à aucun mot réel du lexique. Par exemple, « mivor » est un pseudo-mot puisqu’il n’existe pas dans le lexique en français et n’a aucune signification connue. Toutefois, « vfrnso » ne pourrait pas constituer un pseudo-mot, puisqu’il ne respecte pas une séquence de lettres ou de sons plausible en français. Pour en savoir plus sur l’utilisation des pseudo-mots dans les études scientifiques, consultez notre billet sur le sujet : Pourquoi utilise-t-on des non mots?